平成20年9月14日(日) 第八回 舞川扇彩舞踊公演 川崎能楽堂 画像クリックで大きな画像が見れます。

|

|

寿松竹梅 題名の通りに大変お目出度い歌詞の曲です。 たとえば、常葉の松の新緑、春待つ園の雌雄竹、梅にも春の色添えて、と松竹梅を、 また祝う千歳舞扇、祝う万代舞扇、祝い寿ぐ舞扇と祝いづくしの歌詞がうたわれています。 |

|

長唄 羽根の禿 江戸の正月に、吉原の松飾のある妓楼の見世先でかわいい羽根をついたり、大人びたことを言ってはずかしがったり、 勤めのつらさを話したりそのような様子を表現しています。 歌舞伎舞踊では、六代目尾上菊五郎丈以来暖簾からの出が多いようですが流儀によっては花道からの出もあります。 禿は六歳〜十三歳ぐらいまで遊女の小間使いをしてやがて遊女になります。 |

|

長唄 傾城 傾城といえば遊女のことですが、その遊女のいる廓や、遊女の生活とか姿、また客とのやり取りや愛欲を描いた作品です。 歌の最初の、「恋という文字の姿をはんじ物…」と言う歌詞から取って恋傾城とも呼ばれています。 |

!! !! |

| 友情出演:松本幸寿貴 |

|---|

|

大和楽 河 まだ月影の残る早朝の隅田川、当時一番の賑わいを見せた両国橋畔、薄墨の空から降る雨の様子と花見の宴も半ばに戻る船の様子、 夕闇のせまり来る隅田川の辺り…そうした悠々と流れ行く河と人の世の移り行く様を表しています。 |

|

|

|---|

!! !! |

| 家元:舞川扇彩 |

|---|

|

長唄 元禄風花見踊 通称を花見踊りと言われており、 上野の山の桜の盛りに湯女、丹前武士、若衆、奴、町娘、町人、座頭など 大勢が花見をしている様子を写した曲です。 本来は華やかな曲ですので総踊り、つまり大勢でショー風に踊られることが多いようです。 |

|

|

|

|---|

|

清元 傀儡師 傀儡師とは街頭芸人の人形まわしのことです。数人の登場人物を踊り分けますが時に人形振りになります。 まず傀儡師の出、祝言で良くできた嫁、仲人、嫁入り道具を担ぐ人等、三人の息子、 女に目のない長男、堅物の次男、 色白の三男、人形振りが少し入ってお七のくどき、弁長と言う坊主のちょぼくれ、牛若丸と浄瑠璃姫の恋物語、船弁慶、 酒戦の騒ぎ、そして人形箱を持って終わります。 |

|

|

|

|---|

|

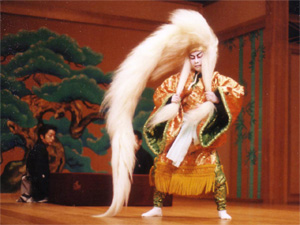

長唄 牡丹蝶扇彩 長唄の石橋の後シテ獅子のくだりだけを独立させたもので通称を新石橋といい、 能衣裳ではなくバレンの四天王の姿になります。 中国にある清涼山は険しく切り立ったところですが文殊菩薩のおわす霊地で眷属の獅子が守っています。 その獅子が牡丹の花や蝶に遊び戯れる様子を表現したものです。 |

|

|

|---|

|

|

|---|

|

|